수자원

연구 범위

- 국내 4대 하천(한강, 낙동강, 금강, 영산강)을 중심으로 하천의 수자원 이용량을 산정하여 기후변화에 따른 증발산 량의 변화와 강우량의 변화에 따른 지속적인 이용 가능량을 산정

분석 결과

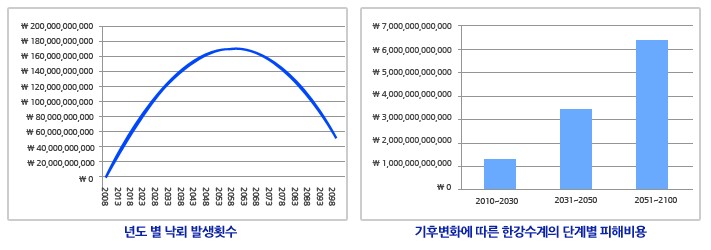

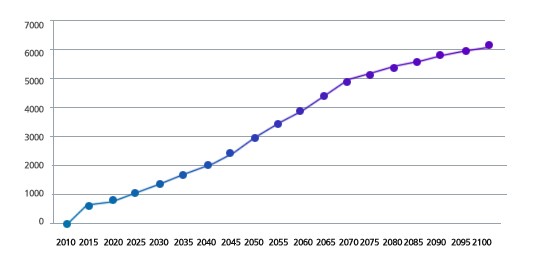

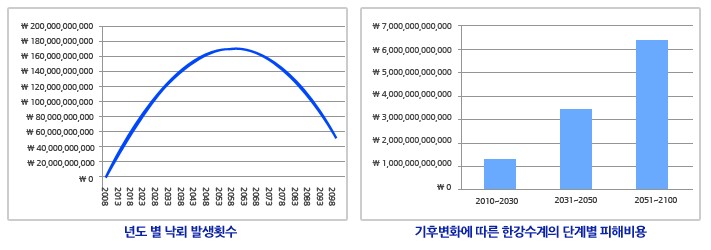

- 한강(2010년~2100년, 총 피해비용 : 약 11조원)

- 초기(2010년~2030년, 피해비용 : 약 1조 천억원) : 생활용수의 급격한 증가로 인하여 물 수요 증가 → 물 부족 현상으로 인한 지속적인 피해 발생

- 중기(2031년~2050년, 피해비용 : 약 3조 3억원) : 물 부족 현상 발생은 계속되지만, 이용 가능한 수량의 증가로 물 부족 피해 완화

- 장기(2051년~2100년, 피해비용 : 약 6조원) : 가장 높은 피해 비용이 발생하는 것으로 나타나지만, 기간의 차이 때문

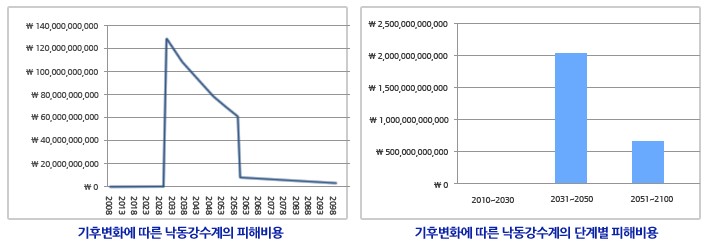

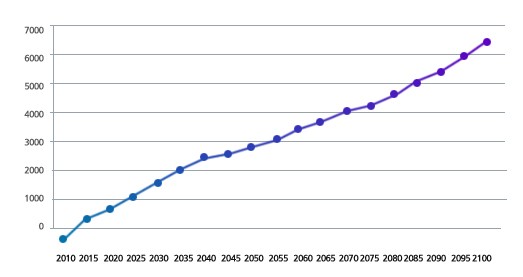

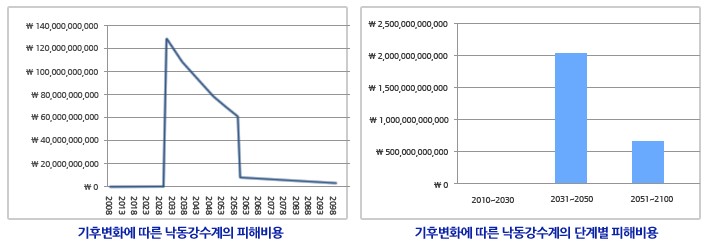

- 낙동강(2010년~2100년, 총 피해비용 : 약 2조 5천억원)

- 초기(2010년~2030년, 피해비용 : 없음) : 유출량 증가로 인하여 물 부족이 일어나지 않아 미래 기후변화에 따른 피해 발생 없음

- 중기(2031년~2050년, 피해비용 : 약 1조 9천억원) : 강우량 및 유출량의 변화로 인한 피해 발생

- 장기(2051년~2100년, 피해비용 ; 약 6천억원) : 강우패턴의 변화로 인한 피해 발생

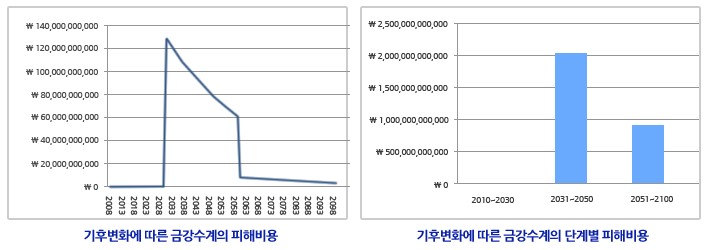

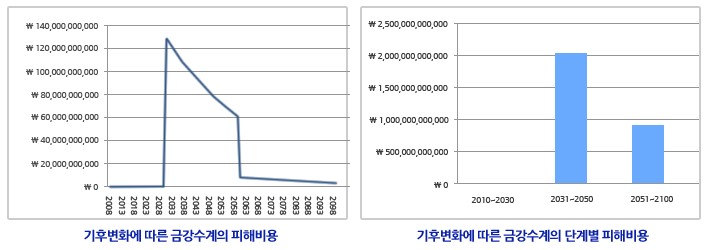

- 금강(2010년~2100년, 총 피해비용 : 약 3조원)

- 초기(2010년~2030년, 피해비용 : 없음) : 하천의 변동성은 예측되지만, 물 수요가 크지 않아 물 부족 현상이 일어나지 않음

- 중기(2031년~2050년, 피해비용 : 약 2조 천억원) : 수자원 가용성의 변화와 물 수요 증가로 인한 극심한 물 부족으로 피해 발생

- 장기(2051년~2100년, 피해비용 : 약 9천억원) : 물 수요 증가세가 둔화되고 하천의 물 이용성이 호전되므로 피해 비용이 중기에 비해 감소

- 영산강(2010년~2100년, 총 피해비용 : 약 9천억원)

- 초기(2010년~2030년, 피해비용 : 약 580억원) : 유출량 및 강수량 감소에 따른 물 이용성 감소와 지속적인 물 수요 증가로 인한 피해

- 중기(2031년~2050년, 피해비용 : 약 4천억원) : 물 이용성의 감소로 인한 피해 발생

- 장기(2051년~2100년, 피해비용 : 약 4천 5백억원) : 물 이용성은 개선되었으나, 물 수요가 영산강 물 공급 능력을 초과함에 따른 피해

산림생태계

연구 범위

- 공간적범위 : 한반도 전체 영역에 대한 자료 수집의 한계로 남한지역(경도 124° 54′ ~ 131° 6′, 위도 33° 9′ ~ 38° 45′)으로 한정하고, 공간해상도는 약 1㎞

- 시간적범위(각 30년) : 과거(1971~2000년), 가까운 미래(2021~2050년), 먼 미래(2071~2100년)

※ 산림의 기후변화 동적 취약성평가를 위한 시간적 범위 : 10년 단위

분석 결과

- 종합적인 경제성 평가에서는 임목의 지상부 생장인 일차생산과 함께 나머지평가는 사회적 비용과 상실 가치를 대상으로 함

※ 분석의 대상이 산림의 1차적인 생산과 서비스에 초점을 맞추는 것이 본 분석의 목적과 부합하였기 때문에 식생분포의 경제성 평가 결과를 종합평가 항목에서 제외

- 분석 대상인 세 시기(과거, 가까운 미래, 먼 미래)의 시점과 평가하고자 하는 시점에서의 비용

| |

2008년 |

2020년 |

2035년 |

2050년 |

2085년 |

2100년 |

| 일차생산 |

159 |

242 |

345 |

277 |

118 |

50 |

| 토양산소 |

216 |

334 |

477 |

706 |

1,240 |

1,469 |

| 산불 |

406 |

616 |

880 |

866 |

833 |

819 |

| 산사태 |

-20 |

-30 |

-43 |

189 |

731 |

963 |

| 합계 |

763 |

1,161 |

1,658 |

2,037 |

2,922 |

3,301 |

※ 경제성 평가에 적용한 단가는 이미 2008년으로 환산하여 적용하였기 때문에 별도의 할인율 적용이 불필요

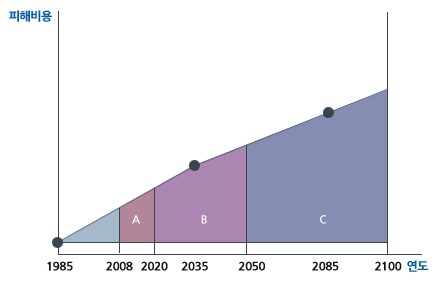

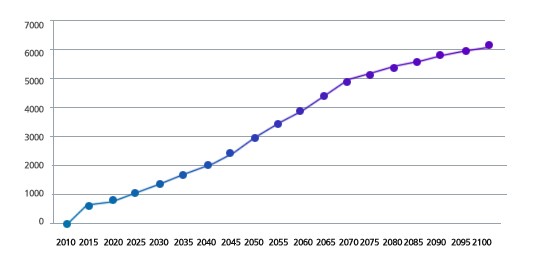

- 경제성 평가의 기준 연도별 연년 비용과 차이 정보를 기준으로 선형 내삽 또는 외삽의 방법을 통한 2020년, 2050년, 2100년의 누적 피해 비용 제시

- 시점별 누적 비용

| 시점 |

2020년 |

2035년 |

2100년 |

| 누적 비용 |

1조 1541억원 |

6조 401억원 |

19조 3864억원 |

| 원/년 |

962억원 |

1,438억원 |

2107억원 |

A : 2020년 피해비용, A+B : 2050년 피해비용, A+B+C : 2100년 피해비용

식량

연구 범위

- 벼

품종별(조생종, 중생종, 중만생종의 품종 대표 작물인 오대벼, 화성벼, 일품벼) 연구 수행

지역별(30년 평년의 기상자료가 구축되어 있는 56개 지역) 연구 수행(단, 도서지역, 대관령, 추풍령 지역 제외)

- 보리

품종별(겉보리인 올보리와 쌀보리인 새쌀보리) 연구 수행

지역별(기상청 소속 기상대와 관측소가소재하는 56개 지역, 56개 지역을 19개 농업기후지대 및 3개 기후지대로 구분) 연구 수행

- 벼와 보리 이외에 사과, 딸기, 고구마, 감자 등 총 43개 품목에 대한 연구 수행

- 시간적 범위 : 2010~2100년 까지 5년 단위, 총 18기로 구분하여 축차적 분석

분석 결과

- 적응노력이 없을 경우 기후변화의 경제적 효과

- 선행연구를 통하여 토지 및 노동 부존량에 대한 가정 설정

가정1. 토지면적은 경작지 감소 추세와 토지 생산성 향상 추세를 고려하여 5년마다 1%씩 감소

가정2. 이용 가능한 노동은 과거추세를 반영하여 5년마다 15%씩 증가

(농업인구는 감소하지만 노동생산성이 증가하기 때문)

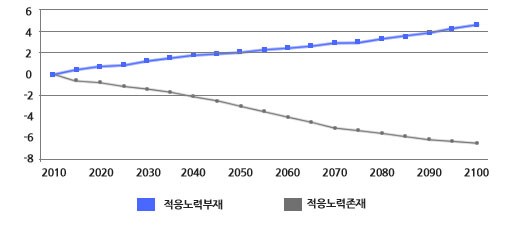

- 기후변화에 따른 연간 손실액은 지속적으로 증가(2010~2015년의 손실액 변화가 분석대상 기간 중 최대)

- 초기(2010~2040년), 중기(2040~2070년), 장기(2070~2100년)로 구분하였을 때, 초기에는 농업부문의 손실액이 보다 완만하게 증가하다가 중기에 급격하게 증가, 다시 장기에는 손실액의 증가 추이가 다소 감소

기후변화로 인한 농업부문 연간 손실액(단위 : 억원)

- 발생한 기후변화에 알맞은 적응수단을 취했을 경우 발생할 경제적 효과 분석(지역별 벼의 파종기 변경)

- 기후변화에 대한 적응수단으로 인해 농업부문의 연간 이윤은 기후변화가 아예 없을 때에 비해 오히려 지속적으로 증가(증가율은 비교적 일정함)

- 적응수단을 취하지 않았을 때, 농업부문의 이윤은 꾸준히 감소(2100년, 농업부문 총 이윤의 6.4%인 약 6,134억원 손실)

- 적응수단을 취하였을 때, 농업부문의 이윤은 증가(2100년, 농업부문 총 이윤의 4.6% 증가)

※ 적응수단의 선택 및 이행 여부에 따른 농업부문 총 이윤의 차이는 약 11%

기후변화 적응노력에 따른 농업부문 연간 이윤 (단위 : 억원)

건강

연구 범위

- 공간적 범위 : 대한민국 7개 대도시(서울, 부산, 인천, 대전, 대구, 광주, 울산)

- 시간적 범위 : 1991~2008년 통계청 사망 자료 및 기상청 기상자료

※ 단, 울산의 경우 1997년 광역시로 승격되어 행정구역 변동이 있었기 때문에, 통계청 사망 자료를 1997년부터 이용 할 수 있으므로, 1997~2008년으로 분석기간 선정

분석 결과

- 2008년(현재) 인구 기준 기후변화의 영향에 따른 건강비용/편익 추정

- 서울 지역 : 기후변화(여름철 고온에 의한 초과사망)로 인한 2010~2100년 피해 비용은 증가하지는 않으나 변동성이 크게 나타남

: 2010년 피해비용(2008년 현재가치 환산) : 91.48억원(62.51억원~439.68억원)

: 2020년 피해비용(2008년 현재가치 환산) : 153.22억원(104.85억원~737.48억원)

: 2050년 피해비용(2008년 현재가치 환산) : 413.45억원(282.51억원~1,987.11억원)

: 2100년 피해비용(2008년 현재가치 환상) : 791.83억원(541.05억원~3,805.65억원)

※ 2010년, 2020년, 2050년, 2100년을 대상으로 지난 10년간 이동 평균값을 이용하여 분석, 괄호안의 금액은 기간별 하한값과 상한값

| 연도 |

평균값 |

하한값 |

상한값 |

| 2010 |

9,660 |

6,601 |

46,429 |

| 2020 |

21,274 |

14,536 |

102,244 |

| 2050 |

100,368 |

68,580 |

482,383 |

| 2100 |

261,829 |

178,905 |

1,258,391 |

서울시 여름철 고온 초과사망의 비용 추정 결과:현재 인구 기준

- 전국

: 2010년 피해비용(2008년 현재가치 환산) : 496.92억원(339.54억원~2,388.29억원)

: 2020년 피해비용(2008년 현재가치 환산) : 830.17억원(567.25억원~3,989.95억원)

: 2050년 피해비용(2008년 현재가지 환산) : 2,251.50억원(1,538.43억원~1조821.09억원)

: 2100년 피해비용(2008년 현재가치 환산) : 4,305.56억원(2,941.94억원~2조698.22억원)

※ 2010년, 2020년, 2050년, 2100년을 대상으로 지난 10년간 이동 평균값을 이용하여 분석, 괄호안의 금액은 기간별 하한값과 상한값

| 연도 |

평균값 |

하한값 |

상한값 |

| 2010 |

52,473 |

35,854 |

252,194 |

| 2020 |

115,096 |

78,644 |

553,168 |

| 2050 |

546,567 |

373,464 |

2,626,892 |

| 2100 |

1,423,694 |

972,794 |

6,842,502 |

서울시 여름철 고온 초과사망의 비용 추정 결과:현재 인구 기준 (단위 : 백만 원)

- 고온건강경보시스템 시행의 경제성 분석

: 고온건강경보 시행의 편익

| 고려 기간 |

기준 |

편익 |

편익의 현재가치 |

| 2010 ~ 2020 |

최소 기준 |

40,365 |

33,947 |

| 2008년 인구 기준 |

173,068 |

146,734 |

| 추계 인구 기준 |

214,883 |

180,822 |

| 2010 ~ 2050 |

최소 기준 |

279,284 |

156,098 |

| 2008년 인구 기준 |

1,830,884 |

986,133 |

| 추계 인구 기준 |

4,772,359 |

2,391,518 |

| 2010 ~ 2100 |

최소 기준 |

999,858 |

408,111 |

| 2008년 인구 기준 |

9,872,287 |

3,771,337 |

| 추계 인구 기준 |

31,216,595 |

11,559,127 |

폭염 경보효과의 편익 추정 (단위 : 백만 원)

- 고온건강경보 시행의 비용

폭염 경보를 위한 폭염 대비체계의 구축비용 : 2010년 이후 4년에 걸쳐 58억원(보건복지가족부 ‘기후변화 대응 건강분야’)

구축이후에는 운영을 위하여 구축비용의 10%수준이 투입된다고 상정

| 고려 기간 |

비용 |

비용의 현재가치 |

| 2010 ~ 2020 |

9,860 |

8,398 |

| 2010 ~ 2050 |

27,260 |

17,5088 |

| 2010 ~ 2100 |

56,260 |

27,753 |

폭염 경보효과의 편익 추정 (단위 : 백만 원)

- 고온건강경보시스템 시행의 경제성 분석

| 고려 기간 |

기준 |

편익 |

|

편익의 현재가치 |

| 2010 ~ 2020 |

최소 기준 |

33,947 |

8,398 |

4.0 |

| 2008년 인구 기준 |

146,734 |

17.5 |

| 추계 인구 기준 |

180,822 |

21.5 |

| 2010 ~ 2050 |

최소 기준 |

156,098 |

17,508 |

8.9 |

| 2008년 인구 기준 |

986,133 |

56.3 |

| 추계 인구 기준 |

2,391,518s |

136.6 |

| 2010 ~ 2100 |

최소 기준 |

|

27,753 |

14.7 |

| 2008년 인구 기준 |

|

135.9 |

| 추계 인구 기준 |

|

415.5 |

연안

연구 범위

- 해수면 상승시나리오에 대응하여 해빈의 감소를 추정할 수 있는 111개의 침식모니터링 지점이 설치된 주요 해수욕장에 대해 침식에 따른 경제적 비용 추정

- 111개의 해수욕장 중 3지역(동해안 강릉 경포대 해수욕장, 남해안 부산 해운대 해수욕장, 서해안 충남 대천 해수욕장)에 대한 표본 조사 수행

- 여행비용 접근법을 통해 해수욕장 방문객 편익 추정

| 구분 |

동해 |

남해 |

서해 |

| 편익A |

152,337 |

214,733 |

152,339 |

| 편익B |

141,676 |

199,706 |

141,678 |

방문자당 편익의 크기 (단위 : 백만 원)

- 111개 사빈해안 대상 해수면 상승 평균침식률

| 온도 상승 |

해수면 상승정도(cm) |

평균침식률(%) |

| 1℃ |

7.3 |

9.6 |

| 2℃ |

17.6 |

22.5 |

| 3℃ |

25.7 |

31.5 |

| 4℃ |

34.8 |

40.6 |

해수면 상승률 (단위 : 백만 원)

| 구분 |

동해 |

남해 |

서해 |

피해비용 합계 |

| 2030년 |

3,000,258 |

15,416,112 |

3,489,882 |

21,906,280 |

| 2050년 |

6,203,918 |

31,294,499 |

7,180,052 |

44,678,470 |

| 2100년 |

15,433,264 |

72,948,918 |

17,401,495 |

105,783,678 |

연안부문 피해비용 (단위 : 백만 원)

- 연안부문 피해비용은 2100년까지 약 105,783,678백만원이 발생 할 것으로 예측(피해비용의 약70%가 남해안에서 발생)

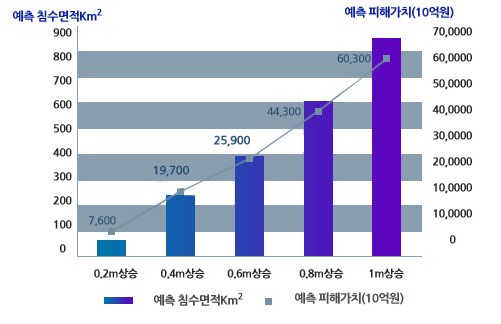

해수면 상승에 따른 건조지역의 침수면적 및 침수지역의 총 가치(남한)